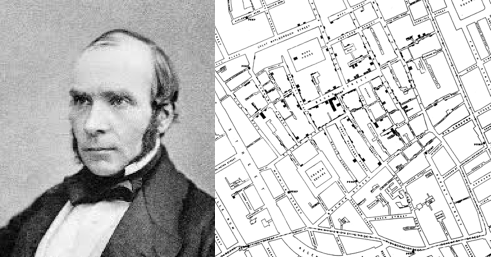

¿Qué tienen en común el crimen y una epidemia?

En 1854 se registró un brote de cólera en el vecindario de Soho de Londres que cobró 616

vidas en dos semanas. La explicación oficial era que la enfermedad se transmitía a través

del aire debido a “miasmas”. Sin embargo, el médico John Snow permanecía escéptico respecto

a esta teoría, por lo que se dio a la tarea de mapear las casas de las personas que habían

muerto y el número de muertos por casa.

Al visualizar los datos, Snow se dio cuenta que la mayoría de los casos se concentraban en

un área llamada Golden Square que tenía una característica distintiva: el suministro de agua

lo proporcionaba una empresa privada distinta al resto de la ciudad. Armado con la hipótesis

de que esta diferencia debía explicar el brote, Snow recorrió las calles del vecindario

hasta encontrar una bomba de agua comunal en la calle de Broad Street. Si bien se ignoraba

en ese momento, luego se supo que la empresa obtenía el agua de una parte particularmente

contaminada del río Támesis. Tras remover la bomba, la epidemia concluyó y Snow se convirtió

en uno de los padres de la epidemiología.

La epidemiología se dedica al estudio de los factores que permiten la distribución de una

enfermedad. Si bien parecería que no podría existir una relación entre dicha disciplina y el

estudio del crimen; de hecho existe una rama de la criminología, conocida como prevención

situacional del crimen, que se asemeja mucho en su filosofía básica.

La Teoría Situacional del crimen parte de la premisa de que en lugar de estudiar los

factores de gran escala o morales que pueden estar vinculados a incidencia criminal en

general (desigualdad social, debilidad institucional, falta de valores etc.); para diseñar

estrategias de prevención efectivas -tanto desde el sector público como privado- es mejor

enfocarse no tan sólo en delitos específicos sino en los factores más próximos al crimen que

generan oportunidades para delinquir. Es decir, más que preguntar por qué el criminal comete

un delito, se debe preguntar cómo es que lleva a cabo el delito y cuáles son las condiciones

que facilitan que lo cometa.

La ventaja de este enfoque es que el problema que se busca atacar se vuelve más controlable.

Si la única explicación de por qué hay un incremento de asaltos es la descomposición social,

hay muy poco que puede hacer un Secretario de Seguridad Pública o un Director de Seguridad

Corporativa al respecto. Sin embargo, si el problema es que en una calle en específico se

registra un incremento en asaltos desde que el alumbrado público dejó de funcionar, la

situación cambia.

En este sentido, es importante notar que para la Teoría Situacional es irrelevante la

pregunta sobre el carácter moral del delincuente, ya que asume que un delincuente es un

agente racional que sencillamente actúa de acuerdo a los costos y beneficios de un acto

determinado. De este modo, el reto se vuelve no en uno de evangelización, sino en medidas

tangibles para incrementar los costos y riesgos del delito a través de cambiar los factores

ambientales que generan la oportunidad para cometer el crimen en cuestión. De hecho, una de

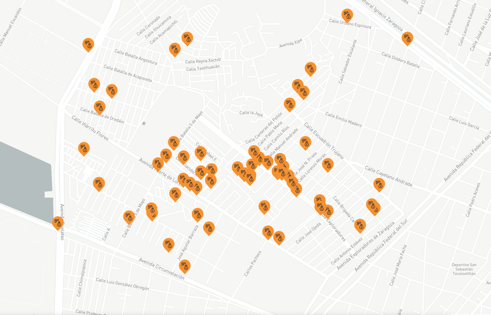

las implicaciones fácilmente observables de la Teoría Situacional es que dado que ciertos

factores generan las condiciones propicias para ciertos crímenes, éstos tienden a

concentrarse en patrones geográficos y temporales.

Asimismo, un beneficio adicional de la Teoría Situacional queda bien ilustrado por una frase de Jeff Bezos, el Fundador de Amazon: “Si esta es una decisión basada en opiniones, mi opinión le gana a la tuya. Sin embargo, los datos duros le ganan a la opinión, por tanto, trae datos duros.” Es decir, para implementar medidas que realmente puedan prevenir un crimen es necesario contar con datos duros como evidencia para que a) ayuden a formular una hipótesis bien fundamentada sobre el problema que se busca atacar y b) confirmen que la hipótesis y solución fueron validadas en los hechos. En otras palabras, para encontrar bombas de agua en lugar de miasmas fantasmales, es necesario meterse a los datos.